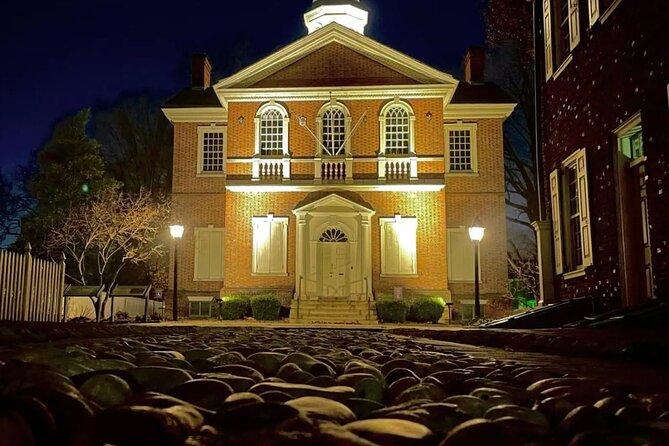

国民党在大陆的22年:丧权辱国的协议年年都有

一、引言

1927年南京国民政府成立,标志着国民党正式在全国范围内建立中央政权。至1949年败退台湾,这22年间,中国正处于列强侵略与内战交织的时代。国民政府在此期间签署的若干国际协议,常被后世称为“卖国条约”或“丧权协定”。

然而,若回顾当时的政治、军事与外交处境,我们会发现,这些协议既有被迫屈辱的成分,也反映了国民党政府在困境中求存的现实选择。本文将系统梳理这一时期的主要“丧权条约”,并从历史角度分析其性质与影响。

二、时代背景:半殖民地与弱国的外交困境

辛亥革命后,中国虽名义独立,但列强在华特权、租界、关税与治外法权仍未废除。国民党自1927年统一政权后,面临的局势极其复杂:

-

北有日本威胁——自“九一八事变”起,日本的扩张势头凶猛。

-

西北与苏联关系微妙——既需援助,又防渗透。

-

南方经济依赖英美——外资、贸易、航运等几乎掌控中国命脉。

-

内部战乱频仍——剿共、军阀、通货膨胀,国家实力极度虚弱。

在这种条件下,许多签约是“无力抗争”的结果。

三、主要被视为“卖国”的条约与协定

1. 《塘沽协定》(1933年)

签约方:中华民国政府与日本关东军代表。

背景:1931年“九一八事变”后,日本占领东北,继续南侵。蒋介石为保存实力,命令不抵抗,终在塘沽签约。

主要内容:

-

承认日本对“满洲国”的既成占领。

-

划定非军事区,禁止国军驻扎。

-

允许日军和伪军自由行动。

影响与评价:

此协定实际上承认了日本侵略成果,被称为“第二个马关条约”。蒋介石以“攘外必先安内”为理由,但此举令国土再失大片。

2. 《何梅协定》《秦土协定》(1935年)

签约方:国民政府驻北平军政代表与日本特务机关。

主要内容:

-

国军撤离河北、察哈尔部分地区。

-

禁止共产党与抗日活动。

-

日方扶植“华北自治运动”。

影响:

北方形成事实上的“日本势力范围”,中国主权进一步沦丧。这被舆论痛批为“华北卖国”。

3. 《中苏友好同盟条约》(1945年8月)

签约方:中华民国政府与苏联。

背景:二战末期,为换取苏联出兵对日,蒋介石被迫与斯大林达成协议。

主要内容:

-

承认苏联在旅顺港、长春铁路的特权。

-

外蒙古举行公投,事实上独立。

-

苏联同意支持中国统一。

影响与评价:

条约帮助苏军参战、加速日本投降,但中国因此失去对外蒙古的实际控制。被认为“外交失地换来军事胜利”。

4. 《中美友好通商航海条约》(1948年)

签约方:中华民国与美国。

主要内容:

-

给予美国最惠国待遇。

-

美国商人享有关税减免、投资优待。

-

美方可自由设立分支机构、航线。

影响:

中国经济主权受到严重限制,被批评为“经济殖民化”。此条约使美国在中国获得准治外法权地位。

5. 《中美军事援助协定》(1946年)

签约方:中华民国与美国。

主要内容:

-

美国提供军事援助。

-

中国军队接受美方顾问团指导。

评价:

美方实质介入国军体系,被视为主权让渡。蒋介石期望借此强化军力,结果陷入更深依附。

四、附带条约与附庸性协议

此外还有:

-

《中英空运协定》:英国在华获得航权;

-

《中美航空协定》:美国独享多条国际航线;

-

《中英通商条约》:继续保留关税限制。

这些虽不如《塘沽协定》屈辱,但在经济主权上让步明显。

五、性质分析:卖国还是妥协?

历史学界普遍认为,不能简单用“卖国”二字概括。

-

被迫妥协:如《塘沽协定》,签订时国力微弱。

-

权宜交易:如《中苏友好条约》,是以局部利益换取国际支持。

-

依附性让步:如《中美通商条约》,源于对美国援助的依赖。

-

内部叛变因素:汪伪政权签署的“日华条约”,虽打着国民党旗号,却非蒋介石政府所为。

因此,从外交史角度看,国民政府的外交既体现屈辱,也反映弱国求存的无奈。

六、结语:从屈辱到教训

1927至1949年,国民党政府在大陆的22年间,大约签署了 5至7份具有丧权性质的主要国际协议。这些条约导致领土、军事、经济等多方面损失,成为中国近代外交史上无法抹去的阴影。

然而,若脱离当时的国际背景,仅以“卖国”标签评判,并不公允。真正的教训在于:

没有独立的国力,就没有平等的外交;没有统一的国家,就没有主权的尊严。

1949年新中国成立后,废除了全部不平等条约,也宣告了百年屈辱时代的终结。这正是那22年屈辱历史的深刻回响。